4단계: 임계질량에 도달하여 가속화 사회로 진입하다

자발적인 변화를 이끄는 임계점 진입

임계질량Critical Mass이란 핵분열물질이 연쇄반응을 일으키고 계속 유지할 수 있는 최소한의 질량을 말한다. 미국의 사회학자 에버렛 로저스Everett Rogers 교수는 이 임계질량 개념을 사회적 언어로 바꿔 개인의 혁신 채택과 사회의 혁신 확산의 이론적 기반을 제공했다. 일단 임계질량 상태에 이르면 정치개혁과 새로운 사상, 새로운 문화 등 혁신이 확산되는 과정이 저절로 이뤄진다고 보았다. 임계질량의 개념은 다양한 곳에서 사용된다.

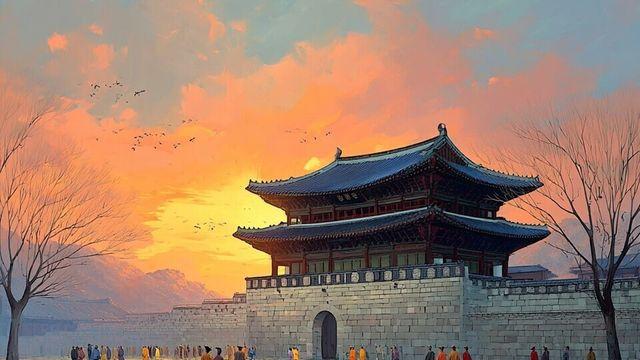

일례로 한 도시가 집중되어 임계질량을 돌파하면 플랫폼처럼 네트워크 효과가 작동한다. 일단 임계질량 상태가 되면 나머지 과정은 스스로 계속되고 성장한다는 것이다. 서울은 이 같은 플랫폼으로서 위력을 발휘하는 메가시티다. 메이지 유신의 주체세력들의 위기의식과 헌신과 열정은 공론장을 통해 사회 전체로 점점 널리 퍼져나갔다. 이것들이 축적되어 임계점에 도달했을 때 일본은 근대라는 다른 사회로 진입하게 됐다.

“당시 하급무사 중 지사의 수는 200만 명이었다고 한다. 당시 일본의 인구가 3,500만 명 수준이었으니 5.7% 정도다. 5.7%의 생각이 모두 하나로 통일되지는 않았지만 막부를 무너뜨리고 새로운 세상을 열기에는 충분했다. (…중략…) 반면 조선에서는 유림 전체가 주자학만이 정론이고 나머지는 사문난적으로 생각하는 완고한 위정척사파들뿐이었다. 갑신정변이 실패한 뒤 고종은 정변과 관련된 사람을 색출했는데 200명이 안 됐다. 당시 조선의 인구를 1,200만~1,300만 명으로 추정하는데 대충 0.001% 수준이다. 약 200명의 혁신가만 있었고 그들의 생각을 전파할 빠른 추종자나 추종자들의 추종자들, 즉 공감하는 다수가 없었다”

[대전환기30]에서 계속…